- 3361

- 0

История медицины: как появилась и развивалась скорая медицинская помощь

Во вторую субботу сентября на планете отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи, поэтому очередную рубрику #историямедицины мы решили посвятить становлению службы скорой медицинской помощи. Приятного чтения!

Экстренная медицинская помощь сегодня — не новость для граждан. И не обходит стороной ни удаленные районы ни богатейшие дома. Однако на протяжении веков услуги врача оплачивали лишь те, кто мог себе это позволить. Беднякам оставалось уповать на Бога и надеяться на помощь милосердных соотечественников или самоотверженных служителей медицины.

Однако травмы в древности возникали даже чаще, особенно — в период конфликтов и сражений, в которых, собственно, и действовали прообразы современной скорой помощи. Путь от поля боя до городских улиц занял почти две тысячи лет.

Римляне первыми поняли, что качественная медицинская помощь в армии — залог ее боеспособности. Поэтому именно там впервые появляется нечто похожее на современные бригады скорой помощи: отряды капсариев — опытных санитаров, в чьи задачи входило оказание первой помощи прямо на поле боя и транспортировка раненых в госпиталь.

Историк медицины Гюнтер Рисс в книге Mending Bodies, Saving Souls: A History of Hospitals, упоминает, что централизованная и хорошо отлаженная система медицинской помощи действовала в римской армии уже в I веке.

В стационарных лагерях Римской империи строились валетудинарии («здравницы») — полноценные военные госпитали с операционными, палатами для выздоравливающих, с запасами инструментов, перевязочных материалов и лекарственных трав, с отоплением и канализационными стоками.

В походных лагерях разворачивали полевые госпитали.

Историк Андрей Банников, специализирующийся на военном деле в поздней Римской империи, отмечает, что каждый легион обслуживала целая команда военных врачей и вспомогательного персонала: medicus ordinarius, milites medici, хирурги, фармацевты, ветеринары, специалисты по лечению змеиных укусов, даже окулисты. Медицина была организована на довольно высоком уровне: хирурги проводили сложнейшие операции, врачи умело обрабатывали раны и извлекали стрелы, особое внимание уделялось санитарии и борьбе с инфекциями.

Для своего времени эта система была беспрецедентно прогрессивной: ничего подобного не было не только у современников, но и в следующую тысячу лет. Доктор медицины, профессор Университета Миссури Чарльз Ван Вэй в работе «Война и травма: история военной медицины» пишет, что после заката Римской империи ее достижения в области военной медицины были надолго забыты. Особенно те, что касались помощи непосредственно на поле боя: вплоть до XVIII века раненые были фактически предоставлены сами себе.

И действительно, в следующие века о медицинской поддержке воюющих армий задумывались редко. Только в конце XV века, при Изабелле Кастильской, в испанской армии появились первые полевые госпитали, ambulancias — передвижные шатры, оснащенные хирургическим оборудованием. Но собирать раненых и доставлять их в полевые госпитали начинали уже после окончания битвы, а за это время многие успевали умереть от ран, кровопотери или сепсиса. Впрочем, это было общим принципом тогдашних войн: главное — победить, а уж с ранеными разберемся как-нибудь потом.

Изменить это отношение удалось лишь в 1790-е годы благодаря Доминику Жану Ларрею — французскому военному врачу, главному хирургу наполеоновской армии.

Постоянно находясь на передовой, он вынужден был наблюдать, как раненые по много часов лежат на поле боя без помощи — на холодной земле, в грязи, иногда больше суток.

Ларрей понимал, что оперативное медицинское вмешательство могло бы спасти большинство из них, но к моменту, когда бой закончится, будет уже поздно.

Поэтому он придумал знаменитые «летучие амбулансы» — прообраз современных карет скорой помощи, которые могли доставлять раненых на операционный стол прямо во время битвы. Созданная им конструкция, описанная в книге Райана Корбетта Белла The Ambulance: A History, идеально подходила для этой цели: легкая маневренная компактная двуколка, запряженная парой лошадей. Раненого укладывали на носилки с мягким матрасом и по направляющим с роликами плавно закатывали в крытую повозку, а рессоры обеспечивали комфортную езду даже по бездорожью.

«Кареты скорой» следовали за наступающей армией, подбирая раненых и за считаные минуты доставляя в полевой госпиталь. По замыслу Ларрея, войска должен был сопровождать целый легион «летучих амбулансов»: восемь двухколесных повозок (для равнинной местности), четыре четырехколесных (для гор) и обслуживающий персонал — главный хирург, несколько помощников, санитары, аптекари, конюхи.

Военное командование сначала отнеслось к предложению прохладно: слишком уж затратно.

Но первое же применение показало, что армии от него сплошная выгода: войска, избавленные от необходимости отвлекаться на раненых, стали более мобильными, а сами раненые после непродолжительного лечения массово возвращались в строй.

Сам Наполеон настолько ценил «летучие амбулансы», что историк Евгений Тарле в книге о нем приводит такой случай: при отступлении из Сирии он приказал офицерам спешиться, а всех лошадей и экипажи отдать для перевозки раненых. Причем главнокомандующий не сделал исключения и для себя.

Ларрей прошел все наполеоновские кампании, в самые тяжелые дни проводя по двести операций в сутки. Причем оперировал не только своих, но и попавших в плен вражеских солдат.

Рассказывают, что за помощь русским раненым Александр I вручил ему усыпанную бриллиантами табакерку, а османский губернатор за спасение пленного командира мамлюков прислал в подарок целый гарем (Ларрей, правда, вежливо отказался).

Все воюющие стороны прониклись к нему таким уважением, что когда во время битвы при Ватерлоо герцог Веллингтон в подзорную трубу увидел на поле боя Ларрея с его «летучими амбулансами», он приказал своей артиллерии прекратить огонь.

Пока армии европейских стран одна за другой формировали отряды скорой медицинской помощи, гражданское население этих благ было по-прежнему лишено. Исключения — периоды эпидемий, когда больных действительно доставляли в госпитали на специальном транспорте (не из соображений гуманности, а просто чтобы минимизировать опасность заражения).

Попытки оказывать помощь более системно, все же, предпринимались: так, в Англии ХII века было создано благотворительное общество для подачи первой помощи пострадавшим от несчастных случаев. В Голландии ХV века основано общество для оказания первой помощи утопающим, в Амстердаме и Гамбурге ХVII века учреждено общество оказания помощи при внезапно развившихся заболеваниях.

Однако полноценная скорая медицинская помощь для мирного населения впервые появилась по другую сторону Атлантики — в США. Правда, и там всё началось с войны. На момент вступления в Гражданскую войну ни у северян, ни у южан не было подразделений скорой помощи: командующие считали, что те будут только путаться под ногами, мешать наступлению, вносить разброд и панику на поле боя и расходовать бюджет. К тому же стоит ли тратить силы на организацию таких подразделений, если война закончится за считаные недели? А именно в этом обе стороны были абсолютно уверены.

В итоге многие части шли на фронт без единой кареты для раненых. «Даже у погонщиков скота есть фургоны, которые следуют за стадом, чтобы подбирать слишком тучных или уставших животных, — возмущались представители медицинского сообщества на страницах The New York Times. — Выходит, о свиньях мы заботимся больше, чем о наших солдатах?» Уход за ранеными за неимением санитаров возлагали на вспомогательные войска (например, на членов полкового оркестра), и пользы от такого ухода было немного.

В 1862 году за дело взялся хирург Джонатан Леттерман, ведавший медициной в армии Потомака. Он вывел отряды скорой помощи из-под юрисдикции военно-транспортного департамента: теперь это было самостоятельное подразделение, так что никто не имел права реквизировать транспорт и персонал для других нужд. Леттерман лично разработал модель кареты скорой помощи; каждая такая карета была укомплектована бригадой из кучера и двух санитаров, причем весь персонал проходил специальное обучение.

Когда война закончилась, стало очевидно, что эту схему можно использовать в мирное время. И в 1869 году при нью-йоркском госпитале Бельвю заработала служба скорой помощи: инициатором стал Эдвард Далтон, который во время войны занимался вопросами транспортировки и помощи раненым.

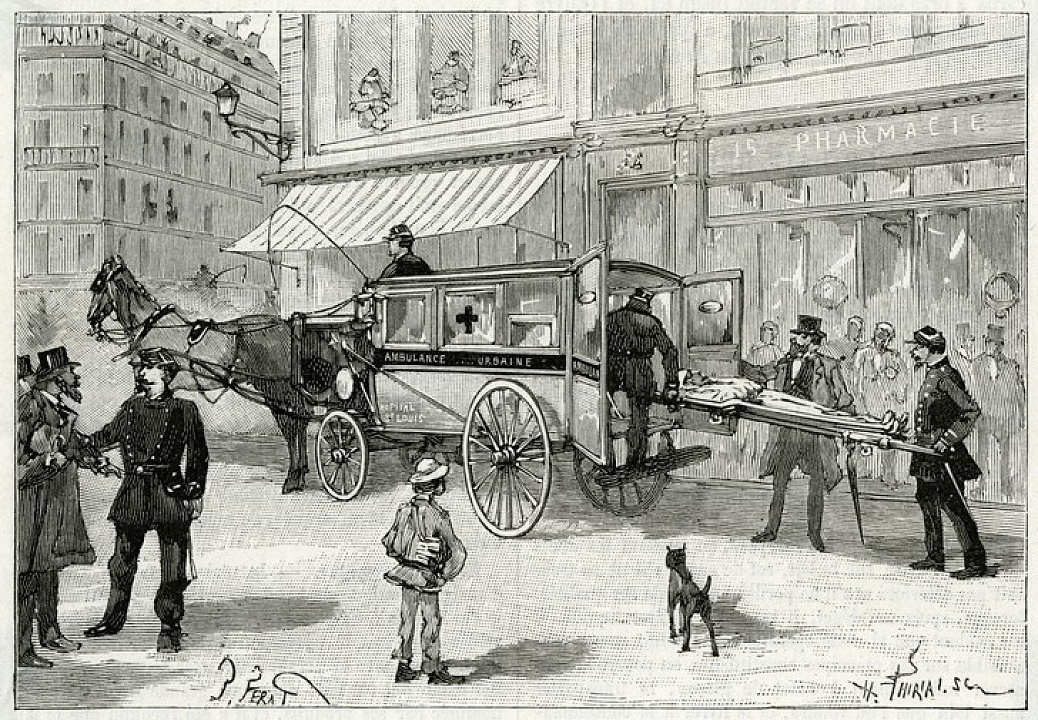

Станцию обслуживали несколько карет скорой помощи: легкие компактные фургоны с выдвижными носилками. Свободные кареты всегда стояли наготове у дверей госпиталя, чтобы сорваться с места в ту же минуту, как поступит вызов. Благодаря распоряжению городских властей у «неотложек» был приоритет перед всеми другими видами транспорта, так что на место они прибывали довольно быстро.

Поскольку до изобретения телефона оставались ещё несколько лет, пришлось придумать многоступенчатую систему оперативного информирования. Полицейские, патрулирующие улицы и общественные места, видели, что кому-то требуется срочная медицинская помощь и немедленно сообщали об этом в свое отделение полиции. На место происшествия посылали людей с носилками (которые по указанию Далтона теперь хранились в каждом полицейском участке), а дежурный офицер тем временем телеграфировал в 18-й участок — ближайший к госпиталю Бельвю. Оттуда в госпиталь бежал посыльный с запиской (дорога занимала ровно восемь минут), получив которую, экипаж неотложки тут же выезжал к пострадавшему. Вскоре в Бельвю оборудовали собственную телеграфную станцию, и процесс ускорился.

Но для огромного Нью-Йорка одной станции было катастрофически мало. Как бы спешно бригада ни выезжала на вызов, путь с Манхэттена на городские окраины и обратно занимал много времени, и для тяжелых пациентов это могло оказаться фатальным. Поэтому вскоре отделения скорой помощи стали открывать и при других нью-йоркских госпиталях.

В остальных американских городах тоже появлялись подобные службы. Интересно, что в качестве машин скорой помощи во многих из них использовались… катафалки. Никакого намеренного цинизма в этом не было, просто сотрудничество оказалось взаимовыгодным.

С одной стороны, в небольших городах больницы редко могли позволить себе парк автомобилей скорой помощи, а катафалки в силу своей конструкции идеально подходили для перевозки носилок с пациентами.

С другой — у похоронных бюро в таких городках было не слишком много «заказов», и они были рады подработать (к тому же всегда оставалась вероятность, что пациент умрет, и тогда родственники воспользуются катафалком уже по прямому назначению). Во многих американских городах подобная практика процветала вплоть до 1970-х годов.

Ряд историков датой основания «современной» службы «скорой помощи» считают 8 декабря 1881 г. — день пожара в Венском театре комической оперы. Это происшествие, унесшее жизни 479 человек, представляло ужасающее зрелище. Перед театром на снегу лежали сотни обожженных людей, многие из которых получили также различные травмы во время падения. Пострадавшие более суток не могли получить никакой медицинской помощи, при том, что в Вене в то время находилось множество первоклассных и хорошо оснащенных клиник.

Ужасная картина потрясла находившегося на месте происшествия профессора-хирурга Яромира Мунди, который оказался беспомощным перед лицом катастрофы. Он не мог оказать пострадавшим действенной помощи. На следующий же день доктор приступил к созданию Венского добровольного спасательного общества. В него вошли пожарная, лодочная команды и станция скорой медицинской помощи (центральная и филиал) для оказания срочной помощи пострадавшим от несчастных случаев. В составе бригад работали врачи и студенты медицинского факультета. За год служба оказала помощь 2067 пострадавшим.

В середине XIX века бурный рост промышленности и — вместе с ней — многочисленные несчастные случаи на улицах, заводах и фабриках привели к необходимости оперативно оказывать медицинскую помощь пострадавшим от несчастных случаев. Поначалу эта функция легла на плечи добровольных пожарных обществ и Общества Красного Креста. Но нужна была самостоятельная служба, способная решить эти задачи.

Профессор Ф. Эсмарх (Берлин, Германия) создал станцию скорой медицинской помощи у себя на родине. В 1897 г. появилась Станция скорой помощи в Варшаве. Затем этому примеру последовали города Лодзь, Вильно, Киев, Одесса, Рига.

В Москве первые станции скорой помощи открылись в 1898 году. Тогда в городе появились две крытые повозки, запряженные лошадьми. Места внутри было мало: туда помещались одни носилки с пациентом. Медицинская бригада состояла из врача, фельдшера и санитара. И в 1898 году на весь город приходилось лишь шесть врачей скорой помощи. В Петербурге «скорая» заработала на год позже.

Московские станции работали при Сущевском и Сретенском полицейских участках. Вызовы принимались лично или по телефону, а так как их в Москве тогда было всего несколько тысяч, полиция договаривалась с владельцами, чтобы они давали доступ к аппаратам для вызова неотложки. За два месяца работы станций было обслужено 82 вызова. Первое место среди обратившихся заняли лица в состоянии алкогольного опьянения, второе — пострадавшие от травм. 13 июля 1898 состоялось «боевое крещение» новоиспеченной службы: на Иерусалимском проезде обрушилась кирпичная стена. В результате пострадали девять человек. На вызов выехали обе кареты, всем пострадавшим была оказана помощь, пять из них были госпитализированы.

Помощь, впрочем, получали не все: у каждой станции была лишь одна карета, а радиус обслуживания ограничивался пределами полицейской части. Правда, к 1902 году станций было уже семь, но для города с населением 1 200 000 человек семь карет — капля в море.

С началом Первой мировой войны Москва осталась даже без этого: все кареты были реквизированы для военных нужд.

В следующий раз станция скорой помощи открылась здесь только в 1919 году, когда Московский совет рабочих депутатов учредил городскую станцию скорой помощи; под нее выделили три комнаты в Шереметьевской больнице (будущем НИИ им. Н. В. Склифосовского) и одну «трофейную» машину почтенного возраста.

В штате работали 15 человек: хирурги, терапевты, гинекологи. С одной машиной скорой помощи они могли откликнуться только на малую часть вызовов, поэтому приходилось всё время решать, кому помощь нужнее всего. На дом не выезжали: работали только с несчастными случаями, произошедшими на улицах или в общественных местах (до революции это правило тоже действовало).

Впрочем, уже в следующие несколько лет ситуация улучшилась: бригад становилось всё больше, появлялись новые направления (к примеру, пункт неотложной помощи для обслуживания заболевших на дому, психиатрическая помощь, начавшая работу с 1927 года).

К середине XX века работа служб скорой помощи в США, СССР и большинстве европейских стран была так или иначе налажена, но всех их объединяла одна проблема: по сути, они оставались лишь средствами для транспортировки пациента в больницу. Да, у бригад были при себе базовые наборы лекарств, перевязочных средств и инструментов и они могли оказать помощь на месте — но только самую несложную. Для остального нужно было ехать в госпиталь, а такую поездку мог пережить не каждый пострадавший.

В 1966 году американские ученые опубликовали шокирующий отчет.

Проведенный ими анализ медицинской статистики показал: тяжело раненные во Вьетнаме солдаты выживали гораздо чаще участников автомобильных аварий в США, даже если их травмы были примерно сопоставимы по тяжести.

Причина, по мнению исследований, заключалась в уровне первой помощи. С солдатами работали медики, умеющие оказывать экстренную помощь еще до прибытия в госпиталь — в отличие от бригад обычных «неотложек».

Вскоре после этого в Штатах одна за другой стартовали программы по обучению парамедиков — специалистов, которые смогли бы оказать пациенту экстренную внебольничную помощь.

Отечественная скорая помощь двигалась в том же направлении. В 1960-х в СССР начали работать специализированные бригады — противошоковая, токсикологическая, неврологическая, педиатрическая и бригада для оказания помощи при инфарктах миокарда. Кардиореанимационные бригады выезжали только к пациентам с сердчено-сосудистыми кризисами, могли оказать им первую помощь на месте, а в больницу везли с соблюдением специальных условий: на полуспущенных колесах, со скоростью не больше 40 км/ч. Позже появились новые бригады — например, гематологические — и многопрофильные реанимобили.

В общем, в последние десятилетия скорая помощь во всем мире постепенно трансформируется из просто «скорой» в скорую медицинскую и действительно мобильную экстренную, по крайней мере, в доковидное время.

Ряд сотрудников «скорой» из стран Балтии, Великобритании, США, Канады выезжали на вызовы на служебных велосипедах. Врачи использовали горные велосипеды, имеющие специальную яркую раскраску, мигалки и сирену, защищенные от проколов шины, укомплектованные медикаментами и медицинским облегченным оборудованием, необходимыми для экстренной помощи.

А самую быструю машину скорой помощи создали в Дубае. Автомобиль на основе Ford Mustang может разгоняться почти до 300 км/ч и стоит около 270 тыс. долларов. Машина оснащена всеми медицинскими инструментами, необходимыми для оказания первой помощи.

Современная система скорой помощи в России включает около 3 тыс. станций, собственные больницы и НИИ, а также санитарную авиацию. Ежегодно врачи скорой помощи принимают около 45 млн вызовов.

К весне 2022 года в России завершилась очередная волна пандемии, ставшей серьезным испытанием для служб скорой помощи по всему миру. Количество вызовов выросло в несколько раз, как и нагрузка на врачей. Но нет гарантий, что ситуация не повторится в будущем. Служба скорой помощи продолжает бороться за жизни людей, и, возможно, наступает новый этап ее развития.

А вот Всемирный день оказания скорой медицинской помощи был учрежден сравнительно недавно, только в 2000 году. Инициаторами его введения выступили члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. В этот день в разных странах силами активистов и сотрудников национальных организаций проводятся акции и консультации о необходимости, важности и способах оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

Всемирный день оказания первой медицинской помощи отмечают не только медики, спасатели и сотрудники полиции, но и неравнодушные граждане многих стран, которые, действуя решительно, помогают спасти бесценные человеческие жизни.

Источники: https://knife.media/ambulance-history/

https://runivers.ru/Runivers/calendar2.php?ID=62224&month=&year=

https://www.mos.ru/news/item/39725073/

https://kn51.ru/2014/04/28/istoriya-rossiyskoy-skoroy-pomoshchi-nachalas-116-let-nazad-html/

https://grozny.tv/news/day-in-history/33966