- 2603

- 0

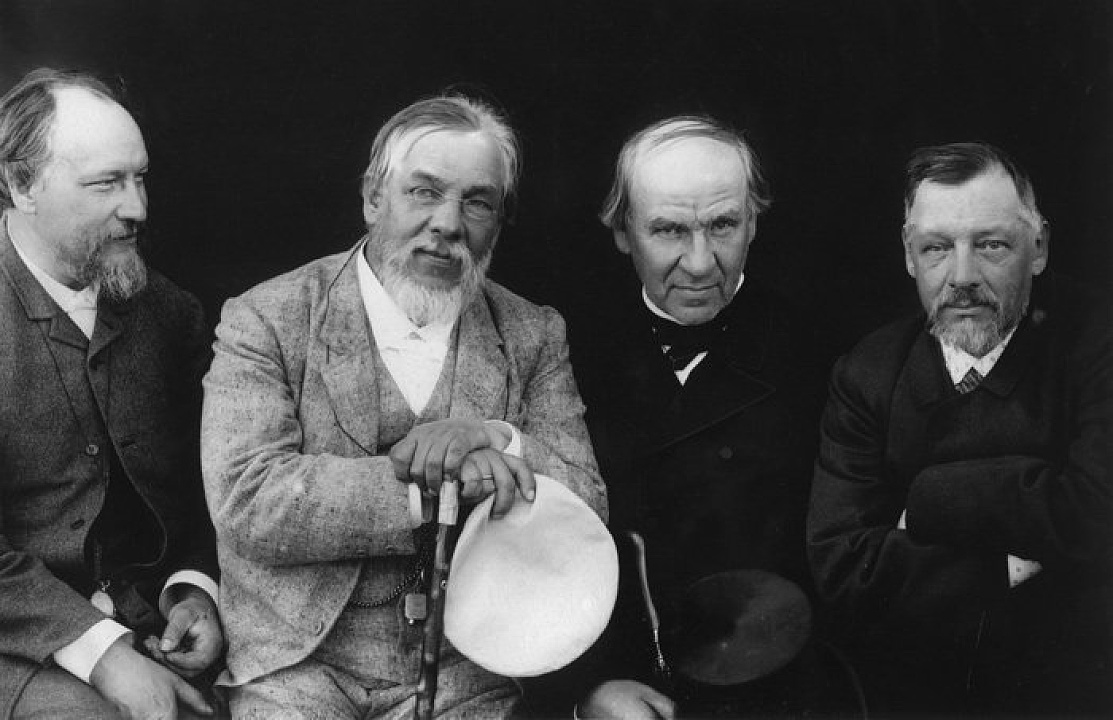

История медицины: Сергей Петрович Боткин

5 сентября 2022 года исполнится 190 лет со дня рождения Сергея Петровича Боткина.

Один из выдающихся отечественных клиницистов, он с 1862 по 1889 гг. руководил академической терапевтической клиникой Петербургской медико-хирургической академии.

«Его заслуги в области русской медицины так обширны, значение их так велико, что они не могут быть вполне оценены в настоящее время, и только будущему веку, когда наше национальное самосознание станет более спокойным и более трезвым, предстоит исполнить этот долг с надлежащим беспристрастием и хладнокровием», – так писал о Сергее Петровиче Боткине его близкий друг, однокурсник, известный врач, общественный деятель, писатель, публицист Николай Андреевич Белоголовый.

С именем С. П. Боткина связан значительный прогресс в развитии отечественной медицины, формирование первой в России научной школы клинической медицины.

Удивительным образом основные принципы Боткинской Школы сохранились и составили основу здравоохранения XXI века:

персонализация лечения,

интегративность,

превентивная (профилактическая) направленность,

соблюдение принципов биоэтики,

гуманистический подход.

Многие из них пришли на новом витке развития из западной медицины, но корнями уходят в российскую медицину XIX века и лучшие традиции Боткинской Школы.

У ее основателя было много учеников и последователей, которыми он мог гордиться.

Среди них его сыновья: Сергей, Евгений и Александр. Каждый из них внес вклад в развитие медицинской науки и практики, был достойным представителем Боткинской Школы.

Старший сын — Сергей Сергеевич — стал известным ученым, медиком, продолжателем дела своего отца. Он окончил Военно-медицинскую академию и возглавлял кафедру инфекционных болезней в основанной его отцом академической терапевтической клинике в Петербурге, был профессором кафедры факультетской терапии Военно-медицинской академии. Царская семья избрала его лейб-медиком.

Евгений Сергеевич Боткин был избран приват-доцентом Военно-медицинской академии.

Его положение о том, что «знакомство с душевным миром больного врачу не менее важно, чем представление об анатомических изменениях и нарушениях физиологических функций» является важным принципом Боткинской Школы. Ему было суждено стать последним русским лейб-медиком, погибшим с царской семьей в Ипатьевском доме.

Александр Сергеевич Боткин, как и его братья, окончил Военно-медицинскую академию, защитил докторскую диссертацию. В дальнейшем он перешел на службу в Морское ведомство, много путешествовал, посетил Северную Америку, Китай, Японию, Индию, изучал Сибирь, Байкал и Ледовитый океан, но медицину не оставлял. Дар превосходного диагноста Александр Сергеевич унаследовал от отца.

Термин «персонализированная медицина» появился в США в 1998 году после одноименной монографии, написанной Р. Р. Джейн. В стратегии развития медицинской науки в Российской Федерации до 2025 года данное направление определяют как быстро развивающуюся область здравоохранения, основанную на интегрированном, координированном и индивидуальном для каждого пациента подходе к анализу возникновения и течения заболеваний.

По большому счету именно об этом писал в своем «Курсе клиники внутренних болезней» С. П. Боткин, писавший, что к каждому больному нужно подходить индивидуально, учитывать особенности возраста, анатомического строения, состояние нервной системы, условия жизни.

Он доказал, что одна и та же болезнь протекает у одного больного не так, как у другого. Известен его принцип «лечить не болезнь, а больного».

Интегративность подразумевает, что болезнь влияет на организм в целом и лечить следует не только физическое, но и эмоциональное, психологическое, духовное, социальное функционирование. Согласно С. П. Боткину, болезнь не поражает отдельный участок тела или орган, а влияет на весь организм. Этот принцип, естественно, вытекал из принципа нервизма, описанного Боткиным. Повреждение тела (любого характера, в любом участке) в той или иной мере затрагивает и нервную систему, а стало быть, организм в целом.

Современное отечественное, американское и европейское здравоохранение рассматривают превентивную медицину как одно из приоритетных направлений. С. П. Боткин в первых же строчках вступления к клиническим лекциям подчеркивает профилактическое направление русской клиники. «Главнейшие и существенные задачи практической медицины — предупреждение болезни, лечение болезни развившейся и, наконец, облегчение страданий больного человека».

С. П. Боткиным, С. С. Боткиным и другими представителями Боткинской Школы разрабатывались профилактические мероприятия в отношении таких тяжелых инфекций, как чума, холера, возвратный и брюшной тифы.

Термин «биоэтика» был введен в 1969 году американским онкологом и биохимиком В. Р. Поттером. Однако вопросы врачебной этики были важной составляющей Боткинской Школы. В своих «Клинических лекциях» Сергей Петрович затрагивал различные вопросы этики врача.

Отметим здесь в качестве первого принципа его решение проблемы информирования безнадежных больных в духе врачебного патернализма: «я считаю непозволительным врачу высказывать больному сомнения о возможности неблагоприятного исхода болезни… Лучший тот врач, который умеет внушить больному надежду; во многих случаях это является наиболее действительным лекарством».

Второй принцип – оказание помощи, несмотря на неблагоприятные условия, без оправдания бездействия и ссылки на те или иные обстоятельства.

Третий принцип – уважение к коллегам.

Гуманистический подход ярко проявился в деятельности Евгения Сергеевича Боткина, который «никому не отказывал в помощи», «меня радовала их (пациентов) уверенность, которая их никогда и не обманывала, что я приму их с тем же вниманием и лаской, как всякого другого больного». Наивысшее проявление гуманизма – это право больного «обо всем попросить, со всем обратиться. Они должны быть уверены, что Вы не отнесетесь без внимания ни к одной из мельчайших жалоб их; они должны видеть, что... пока вы около него, вы всецело заняты им одним, как бы легко он ни был болен».

С. П. Боткин утверждает и другую актуальную истину: «Надежда спасти больного или продлить его дни действует благотворно не только на окружающих его близких и ухаживающих за ним, но и на самого врача, бодрое состояние духа которого необходимо как для больного, так и для его окружающих».

Обращает на себя внимание вторая часть, посвященная «бодрому состоянию духа врача»: к сожалению, современная медицина характеризуется процессом эмоционального выгорания врача, а отечественная медицина — еще и физическим изнашиванием врача, в силу его бедности. Утверждение Сергея Петровича, что «бодрость врача – это есть лекарство», является важнейшей аксиомой, которую не грех бы помнить сегодня не столько врачам, но и настоящим и, особенно, будущим пациентам.

Один из способов предотвратить эмоциональное выгорание С. П. Боткин видел в честном исполнении врачом своих обязанностей: «При сознании добросовестного отношения к своим обязанностям врач не будет нравственно угнетен несправедливыми обвинениями и не впадет в самообольщение при своих успехах».

Но, читая эти слова, важно помнить несколько важных фактов из биографии Сергея Петровича. Достаток давал ему возможность ежегодно ездить на воды в Германию – «отдыхать душой». Он проводил регулярные собрания друзей – «боткинские субботы», где разговор шел не о работе и больных, а об отвлеченных предметах – о музыке и литературе. Сам Боткин фанатично, до самых последних дней музицировал на виолончели. Его дом был полон детьми, а также, что немаловажно, и многочисленной прислугой. Наконец, его жены, имевшие хорошее происхождение и образование, тем не менее, были домохозяйками, а не строительницами коммунизма или капитализма. Все это и позволяло ему крайне эффективно работать и не терять творческого вдохновения.

В свое время Петр Кононович — отец будущего выдающегося деятеля науки — сумел построить мощнейшую чайную империю «Петр Боткин и сыновья», первым в России уразумев, насколько выгодна торговля с Китаем.

В особняке родителей Сергея Петровича на Земляном Валу, 35, гостили Гоголь, Герцен, Тургенев, Толстой, Белинский, сюда часто приходили актеры Щепкин и Мочалов, историк Грановский был соседом Боткиных, а поэт Фет стал родственником, женившись на одной из дочерей чайного магната.

Однако не все в процветающем доме было безоблачным — младшенький сын Сережа явно отставал в развитии, в 9 лет едва различал буквы. Домашний учитель лишь руками разводил. Петр Кононович нервничал, грозился ликвидировать «сие безнадежное предприятие» и отдать «дурачка» в солдаты. А домочадцы долго умоляли дать мальчику последний шанс. В конце концов новый педагог Аркадий Францевич Мерчинский, будущий составитель учебников по математике, а в ту пору простой студент, внезапно заговорил о том, что его бездарный ученик — математический гений. Ни больше ни меньше.

Практически во всех кратких биографиях о Сергее Петровиче Боткине фигурирует фраза, что «он грезил о поступлении на математический факультет Московского университета, но тут вдруг вышел указ Николая I, запрещавший лицам недворянского сословия поступать на все факультеты, кроме медицинского». И, мол, Боткину-юноше «пришлось» пойти в доктора. Возможно, это действительно так. Однако более убедительные источники свидетельствуют, что Сергей Петрович сделал вполне осознанный выбор профессии, когда, уже готовясь к экзаменам в Московский университет, услышал от своих репетиторов о «холерном годе и о том, как много и самоотверженно работали студенты-медики в тех трудных условиях». Известно, что, едва поступив в пансион, Боткин стал брать дополнительные занятия по латыни, что необходимо, только когда в дальнейшем собираешься связать свою жизнь с медициной.

В числе зачисленных студентов Московского университета Боткин Сергей значился под счастливым седьмым номером. В будущем уже к нему приезжали за консультацией известные писатели, поэты, ученые, деятели искусства.

Он лечил А. М. Бутлерова и Д. И. Менделеева, живописцев И. И. Шишкина, А. А. Иванова, Н. А. Добролюбова и И. М. Сеченова, путешественника Н. И. Миклухо-Маклая. Одним из благодарных пациентов Боткина с первых лет его профессорской деятельности был Александр Иванович Герцен, которого беспокоил диабет и фурункулез. Пораженный, как и многие другие, тщательностью обследования, произведенного Боткиным, он пишет Н. П. Огареву: «Я Боткиным доволен без предела и конца, я ничего подобного не видал его осмотру».

С. П. Боткин принимал в клинике И. Н. Крамского (впоследствии рекомендуя Боткина, он писал «Я в него, как в Господа Бога, верю»), композитора М. А. Балакирева, писателя Ф. М. Достоевского.

Владимир Васильевич лечился у Сергея Петровича от «болезни Меньера» (частых головокружений).

В одном из писем к М. А. Балакиреву Сергей Петрович отвечал другу: «Дорогой мой Милий Алексеевич! Всегда и во всякое время готов быть к услугам Вашим и Ваших друзей; выбор дня будет вполне зависеть от больного, которому я советую руководствоваться хорошей погодой, чтобы не попасть под дождь».

Однако далеко не всегда мог ожидать Боткин успеха от своего вмешательства. Александра Сергеевича Даргомыжского часто мучили боли и тяжесть в груди, нарушения сердечного ритма, однако композитор отрицал возможность помощи.

Когда он, все же, обратился и Сергей Петрович на протяжении года «курировал» композитора, вылечить его оказалось невозможно. Даргомыжский скончался от «аневризмы сердца», как значится в некрологе.

Впоследствии Сергей Петрович отмечал в своей статье в «Еженедельной клинической газете»: «Учившись в Московском университете с 1850 по 1855 г., я был свидетелем тогдашнего направления целой медицинской школы. Большая часть наших профессоров училась в Германии и более или менее талантливо передавала нам приобретенные ими знания; мы прилежно их слушали и по окончании курса считали себя готовыми врачами, с готовыми ответами на каждый вопрос, представляющийся в практической жизни».

Николай Андреевич Белоголовый — друг Сергея Петровича — звездой медицины не стал, зато он оставил потомкам ценнейшие воспоминания о Боткине. В своих мемуарах он, в частности, пишет о том, как его товарищ по пансиону и сокурсник впервые попал в Крым.

20 октября 1853 года Николай I подписал Манифест о начале войны с Турцией. Наибольшего напряжения противостояние противников достигло в Крыму.

Эхо войны докатилось до москвичей в конце 1853 года.

По воспоминаниям Н. А. Белоголового, «ректор обратился к нам с короткой речью о том, что начавшаяся война показала большой недостаток во врачах и что вчера получено из Петербурга предписание предложить студентам 4-го курса держать немедленно выпускные экзамены на получение звания врача».

Начался опрос студентов. Когда очередь дошла до Боткина, он, не колеблясь, ответил «да». Однако на войну не поехал: отец в категоричной форме настаивал на получении диплома, и Сергей остался в Москве.

Летом в городе вспыхнула эпидемия холеры, на борьбу с которой университет в помощь врачам выделил студентов пятого курса. Так сбылось желание Сергея Петровича поскорее начать на практике помогать людям.

Но уступки отцу носили лишь временный характер. Сразу после получения документов об образовании 5 сентября 1855 года с отрядом сестер милосердия Боткин выехал в Крым.

Василий Петрович Боткин писал Николаю Алексеевичу Некрасову: «Брат Сергей … будет состоять при Пирогове... Он едет по своей воле, по предложению Пирогова».

В этом намерении особенно поддерживал его профессор Грановский, со своим страстным красноречием убеждавший его не мешкать принести посильную помощь раненым, гибнувшим от недостатка помощи.

Сам Боткин вспоминал об этом времени в своей речи по поводу 50-летнего юбилея Пирогова: «...добиться того, чтобы кусок мяса или хлеба, назначенный больному, дошел до него в полной сохранности, не уменьшившись до minimum'а, - дело было нелегкое в те времена и в том слое общества, который относился к казенной собственности как к общественному именинному пирогу, предлагаемому на съедение ... По распоряжению Пирогова мы принимали на кухне мясо по весу, запечатывали котлы так, чтобы нельзя было вытащить из него объемистого содержимого, - тем не менее, все-таки наш бульон не удавался: находили возможность и при таком надзоре лишать больных их законной порции».

Для Боткина – богатого наследника – все это было поистине откровением. Эта поездка стала переворотом в его сознании — по словам друзей, «по возвращении в Москву Боткин тотчас же стал обдумывать, что должен с собой делать».

Итогом раздумий стало решения Сергея Петровича вернуться в больничные палаты «хорошо вооруженным». Он долгое время совершенствовался в профессии, а потом вновь приехал на полуостров Крым.

Зимой 1872 года он был назначен лейб-медиком и личным врачом императрицы Марии Александровны. Эти новые обязанности заставили Боткина сопровождать царственную пациентку в Ливадию. Природные красоты и климатические условия местности привели Боткина в неописуемый восторг.

«Живописность этого края, прелестный его климат, блистательное действие морских купаний стоят в неимоверном контрасте с отсутствием всего похожего на комфорт для злополучного путешественника, - писал Сергей Боткин. - Как больничная станция он имеет большую будущность, лишь бы появились необходимые удобства, без которых сюда невозможно посылать больных с кошельком среднего размера. Пока же он доступен или очень богатым, или людям, не отравленным европейским комфортом, но со временем займет свое место значительно выше Монтре…» (швейцарский курорт на берегу Женевского озера).

В 1876 году Боткин пригласил в Крым Николая Алексеевича Некрасова, что, по словам биографов, продлило писателю жизнь на два года, и дала возможность закончить хрестоматийное «Кому на Руси жить хорошо...» (последнюю, четвертую главу поэмы «Пир на весь мир» поэт предварил посвящением С. П. Боткину).

В Ялту Некрасов и Боткин приехали практически одновременно. Оба поселились в самой большой и первой фешенебельной гостинице, имевшей «свой газ, свои фонтаны, водопроводы под саму крышу … Во время пребывания царского двора в Ливадии, тут целые ассамблеи генералов. Прежней наивной и бедной Ялты узнать нельзя». Боткин являлся одним из учредителей гостиницы, в ней за ним был постоянно закреплен номер.

А потом опять началась русско-турецкая война. На сей раз Сергей Петрович попал на нее в свите императора.

«Везде он постоянно ходил по военным госпиталям и лазаретам, помогал советами и снова пережил ощущения душевной муки и часто бессильного желания облегчить тяжелое положение больных и раненых, страдавших от неурядицы военного времени и неудовлетворительной организации военно-санитарной части, то есть пережил все то, что ему пришлось еще юношей испытать в Крымскую войну в Симферополе», - вспоминает Белоголовый. — Сталкиваясь вновь «с поверхностным и равнодушным отношением администрации к положению страдальцев и, что хуже всего, с различными ее злоупотреблениями, ему приходилось то и дело во многом разочаровываться...»

Но Сергей Петрович Боткин не оставлял попыток «вылечить» российскую действительность: как лейб-медик он имел определенное влияние на императора. Узнав, что потомки графа Льва Потоцкого продают прекрасное имение в Ливадии, посоветовал императору Александру II, страдавшему астмой, купить его. По рекомендации Боткина на южном склоне горы Могаби для императрицы Марии Александровны, страдавшей болезнью легких, был построен летний дворец. Название его «Эриклик» в переводе с крымско-татарского означает «сливовый сад».

А вот Боткинскую тропу проложил не сам Боткин, а его последователи, члены Ялтинского отделения Крымско-Кавказского горного клуба. Она была создана в первые годы XX века на средства от пожертвований, которые собрали люди, почитавшие знаменитого профессора.

Бывший ассистент клиники Боткина профессор В. А. Манассеин любил рассказывать одну подобную историю из своей практики. Вячеслав Авксентьевич лечил больного, зная, что диагноз установлен верно, и что лекарство нужно давать именно то, которое он назначил. Но больной считал, что его лечат неправильно. К больному был приглашен Боткин. Убедившись в безукоризненности лечения, Сергей Петрович после беседы с больным пригласил В. А. Манассеина и сказал: «Все, что Вы даете теперь, надо давать и впредь. Ничего другого я посоветовать не могу. Но так как вода в Вашем лекарстве совершенно безвредна, а ему хочется нового средства, прибавим сюда еще безвредной воды. Лекарство будет то же, только бутылка – больше, и это больного успокоит». После «нового» лекарства больной чрезвычайно быстро поправился.

Не перечислить имен современников С. П. Боткина, искавших в нем последнюю надежду, прибегавших к его врачебному опыту, искушенному диагносту, к его доброму, сердечному отношению, хорошо известному и обитателям княжеских особняков, и жильцам «петербургских трущоб». Не оставлял он вниманием тех, чье положение считалось безнадежным, хотя при этом и состоял одновременно домашним врачом семей двух российских монархов — Александра II и Александра III.

Одну из речей своих Сергей Петрович завершал уже почти как пастырь, обращаясь к врачам с фразой: «Нравственное развитие врача-практика поможет ему сохранить то душевное равновесие, которое даст ему возможность исполнить священный долг перед ближним и перед родиной, что и будет обусловливать истинное счастье его жизни».

Русского врача и общественного деятеля Боткина по праву считают первооткрывателем курортного Крыма.

Сегодня его именем названа не только опасная болезнь, но и крупнейшая больница Москвы, улица в Ялте и тропа в ее окрестностях. Открытие полуострова времен Крымской войны стало одной из вех на блестящем пути некогда «самого безнадежного предприятия» чайного магната.

Источники: https://ur-consul.ru/Bibli/Istoriya-myeditsiny-konspyekt-lyektsiyi.27.html

https://crimea.mk.ru/social/2020/05/24/otec-svyatogo-i-krestnyy-zarazy-kto-otkryl-miru-kurortnyy-krym.html

https://roerich.spb.ru/doc/ibch/IBCH-1.pdf